LTV(Life Time Value)とは?重要性や向上させる方法を解説

- Writer:

- 山崎雄司

「LTV」という言葉がデジタルマーケティング界隈で使われるようになった今、サブスクリプションビジネスの盛り上がりと共に、あらゆる業界でLTVを重視する傾向が強まっている。マーケターだけでなく、最近ではビジネスパーソン全般にもこのキーワードが広がってきており、LTVを意識しながらビジネス戦略を練っていることも増えてきた。しかしながら、このLTVをどのように算出し、活用するかについて熟知している人は意外と多くないのではないだろうか。今回は、あらためてLTVの基礎を理解し、自身のビジネスにどう活用すべきかを考えてみよう。

目次

LTV(Life Time Value/ライフタイムバリュー)とは

LTVの計算式

1)LTVの関連指標と計算式

LTVが重要視される理由

1)新規顧客獲得コストの高まり

2)サブスクリプションサービスの広まり

3)サードパーティーCookieの規制

LTVの具体例

1)BtoC向け少額商品

2)LTV=顧客の平均購入単価(客単価)×平均購入回数

3)シーズナル商品

LTV向上のために必要なこと

1)メールやDMによるアフターフォロー

2)リマインドメールを活用する

3)商品のバリエーションやグレードを増やす

4)その他の方法

自社に合った「セグメント」を考えよう

アクションを起こさない顧客の行動にもヒントがある

MAやCRMの導入でさらなるLTV向上を目指す

1)MAを導入するメリット

2)CRMを導入するメリット

LTV向上のポイントは顧客を理解すること

LTV(Life Time Value/ライフタイムバリュー)とは

LTVとは「Life Time Value(ライフタイムバリュー)」の略で、「顧客生涯価値」と訳される。一言でいうと、“企業と顧客との取引期間中に、顧客がどのぐらいの額を使うか”という指標である。「生涯」といっても、顧客がこの世に生まれてから亡くなるまでの間ということではなく、その企業との取引のある期間のことを指すものだ。また、「価値」とは、顧客にとっての価値ではなく、顧客が企業にとってどれくらい利益貢献するかを測るものである。言葉の表記および雰囲気から誤ったイメージを抱きがちなので、今一度確認しておこう。

LTVの計算式

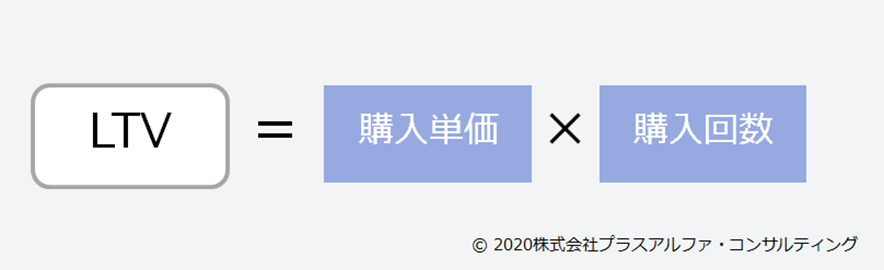

LTVの計算式にはさまざまなものがあるが、最も基本的な式は「LTV=購入単価×購入回数」である。

LTVは個別に算出するのではなく、参考となる指標を用いて概算的にあるセグメントの顧客全体に対して算出するのが一般的だ。購入単価と購入回数の掛け算によって算出されるケースが多いが、LTVの計算式はひとつではない。以下のような種類が存在するので、自社に適したものを利用するようにしよう。

・LTV=顧客の平均購入単価(客単価)×平均購入回数

・LTV=顧客の年間購入額×収益率×顧客の取引継続年数

・LTV=顧客の平均購入単価(客単価)×購買頻度×契約継続期間

・LTV=(売上高-売上原価)÷購入者数

このLTVを測定する狙いは、顧客の収益貢献度を把握することにより、投資できる広告費が具体的にわかる点にある。例えば「広告費<LTV」であれば売上・利益は右肩上がりに伸びることが想定されるが、逆に「広告費>LTV」の場合は穴の開いたバケツに水を入れているような状態であり、いったん施策を止めて改善する必要がある、といった具合だ。

また、LTVを意識していないと「顧客獲得1人にかける予算は商品価格以下に収める必要がある」のように判断してしまうケースが考えられるが、LTVを意識していれば「商品価格より高くても効果的な広告を出すことで、結果的に売上を伸ばすことができる」といった見方が可能になるのである。

LTVの関連指標と計算式

LTVをより活用するために用いられる指標として、次のようなものがある。

1.ARPA、ARPU

ARPA(Average Revenue Per Account)は1アカウントあたりの平均売上を表す指標であり、「売上÷アカウント数」で算出される。一方ARPU(Average Revenue Per User)は1ユーザーあたりの平均売上を示す指標であり、「売上÷ユーザー数」で算出される。これらを用いることで、1アカウント(1ユーザー)あたりで必要な平均単価を算出できるようになる。

2.CAC、ユニットエコノミクス

CAC(Customer Acquisition Cost)は新規顧客を1獲得するためのコストを表し、「獲得にかかった費用(営業、広告、マーケティングなどの合計)÷新規顧客獲得数」で算出される。一方ユニットエコノミクスは1顧客あたりの採算性や事業の健全性を表す指標であり、「LTV÷CAC」で算出される。主にサブスクリプションやSaaSで用いられ、ユニットエコノミクスが3~5であれば事業は健全な状態といえる。

3.MQL、SQL

MQL(Marketing Qualified Lead)はマーケティングで得た見込み顧客のことで、中でも特に商品への興味・関心が高い見込み顧客のことをSQL(Sales Qualified Lead)という。適切なアプローチを行い継続的な購入へとつなげられれば、LTVの向上が期待できる。

4. チャーンレート、リテンションレート

チャーンレート(Churn Rate)は解約率のことで、一定期間内に顧客がどれくらい離れたかを示す指標である。SaaS企業やサブスクリプションモデル型のビジネスにおいて特に重要で、「LTV=平均購入単価÷チャーンレート」といった計算式で活用される。リテンションレート(Retention Rate)は継続率のことで、チャーンレートとは逆に数値を向上させることが目標となる。

LTVが重要視される理由

1.新規顧客獲得コストの高まり

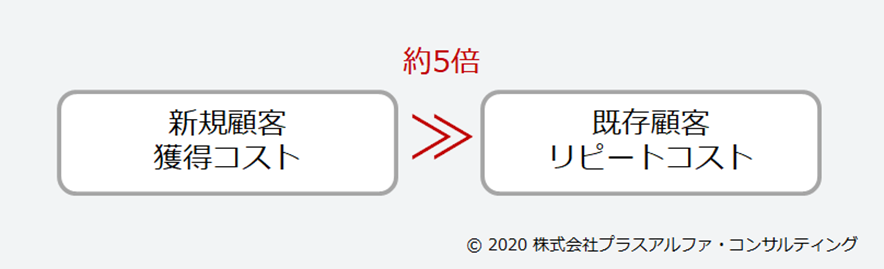

一般的に、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客との関係を維持して再度購入してもらうためのコストと比べると約5倍ともいわれている。そのため、一度関係を築いた顧客とは良好な関係性を継続することが理想的だ。繰り返し商品・サービスを購入してもらえる「優良顧客」との長期間に及ぶ関係性によって、売上を安定させ、収益性を改善させることができるのである。

たとえば、健康食品や化粧品といった商材を取り扱う場合、競合商品も数多く存在しており、差別化を図りにくいのが現状だ。さらに、オンライン上では比較検討がされやすく、どうしても価格競争に巻き込まれやすくなるため、ますます利益確保が困難になっていく。結果として、一度売れただけでは全く利益が出ない状態に陥ってしまうケースが増えている。

そこで重視されるのが、常連客の確保と継続的な関係性の構築である。商品を一度購入したきりではなく、複数回リピート購入してもらい、優良顧客、いわゆる「お得意様」を獲得することが肝心となってくるのだ。顧客の信頼を得て、彼らが次第にほかの関連商品などにも興味を持ち、新製品投入の度に購入してくれるようになれば、顧客にとってその企業がなくてはならない存在になる。LTVを最大化させるためには、「顧客に選ばれ続けるための施策」を行う必要があるのである。

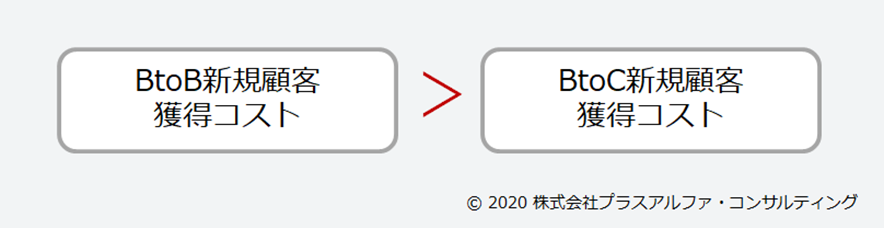

BtoBビジネスにおいてもまた、LTVが重視されている。BtoBマーケティングの場合、購入側(企業)はコストとベネフィットについて複数の人数で協議・検討するのが基本である。そのため、BtoCビジネスでよくみられる「衝動買い」などのアクションは稀であり、より論理的な理由で商品やサービスが選択されるのが特徴となっている。そのため、BtoCビジネスよりも、既存顧客から得られる収益額は多くなる傾向があるのだ。

2.サブスクリプションサービスの広まり

昨今では、定額で商品やサービスを利用できるサブスクリプション型のサービスが広がりを見せている。リピート通販のように継続的に安定した収益が得られるビジネスモデルのため、継続的に購入・利用してもらうためのLTV向上施策が注目されるようになった。

3.サードパーティーCookieの規制

サードパーティーCookieとは第三者が発行するCookieで、リターゲティング広告などで活用されている。しかし、GDPR(EU一般データ保護規則)や個人情報保護法の改正でサードパーティーCookieが強い影響を受けるようになったため、自社で保有する顧客データを活用してLTVを高める動きが活発になっている。

LTVの具体例

LTVについて、代表的な例を挙げて解説していこう。

1.BtoC向け少額商品

実店舗で商品を見てもその場では購入せずECサイトで購入してしまう「ショールーミング」という消費者行動があり、多くのケースでブランドにとって問題となっている。それは消費者がオンラインで商品を検索した場合に他のサイトや他のブランドでの購入をしてしまう可能性が高まるからだ。しかし、オムニチャネル化することで、各チャネルを連携させどこからでも注文や受け取りができるよう物流を含め整備することで、機会損失を防ぐだけでなく顧客の囲い込みが可能になる。

2.LTV=顧客の平均購入単価(客単価)×平均購入回数

年間購入額60,000円、収益率30%、取引継続年数2年の定期購入の場合、「LTV=顧客の年間購入額×収益率×顧客の取引継続年数」で算出するとLTVは40,000となる。つまり、顧客1名あたり40,000円の収益が見込めるという意味である。

3.シーズナル商品

売上高900,000円、売上原価300,000円、購入者200人のECサイトの場合、「LTV=(売上高-売上原価)÷購入者数」で算出するとLTVは3,000となる。リピート購入促進のために、メールやキャンペーンなどによる販促が多くみられるケースである。

LTV向上のために必要なこと

LTVを向上させるには、「購入単価」「収益率」「購買頻度」「継続期間」「購入者数」を増やし、不要なコストを削減することが必要になってくる。そのための手法としては、以下のようなものが挙げられる。

1.メールやDMによるアフターフォロー

メールや郵送によるものが代表的で、郵送の場合は手書き風のメッセージを用いるものもみられる。オンライン購入・オフライン購入の区別はもちろん、顧客がどのサイトから流入してきたかなどを考慮して施策を分けるのがいいだろう。

2.リマインドメールを活用する

主に定期購入やシーズナル商品などで定番となっているが、最近では、買い物かごに商品が残ったままの「かご落ち」状態の顧客へのリマインドメールも多くみられる。機会損失を減らすためにもぜひ活用したい。

3.商品のバリエーションやグレードを増やす

顧客が需要に合わせて選べるよう商品のバリエーションやグレードを増やすことは、購入者数の向上へとつながる。例えば、カラーやサイズ展開を増やした旨の販促を行うことで、好みのカラーがなかったために購入に至らなかった顧客の購買が期待できる。

4.その他の方法

もっと直接的な方法として、アップセル・クロスセルや商品の値上げで購入単価を上げる、メール・SNSでの情報発信や新商品の発売で購買頻度を上げる、マーケティング・営業の最適化や原価率を下げてコストを抑制するなどがある。これらの中には、セグメンテーションを考慮することで効果を高められるものも多数存在する。

自社に合った「セグメント」を考えよう

LTVを上げるためには、顧客のセグメンテーションを考慮したリピート施策を行うことが基本となってくる。それでは、ここではファンを増やしリピート率を上げるために、どのような効果的なセグメントを定義し、シナリオを作っていくのかを見ていこう。

リピート率を上げるための効果的なアプローチを考える際に、その施策の内容ばかりに検討が偏りがちだが、その前提として考慮したいのが、「どのターゲットに施策を打つのか」という点である。

たとえば、ひとことで「初回購入者」といっても、オンラインで買ったのかオフラインで買ったのかでは、その後のアプローチに違いが生じてくる。オンラインの場合、初回購入から2回目の購入へと引き上げるところがポイントだ。この場合は「ステップメール」が主流で、商品発送の3日後あたりに購入御礼や到着確認などを送る。その後、間をあけて会社の紹介や品質へのこだわり、生産者のメッセージ、お客様の声などを紹介する。こうして、より踏み込んだコミュニケーションを図っていくというわけだ。また、性別による違い、年代による違いなどの顧客属性や、同じオンライン経由でもどのような広告やサイトから流入してきた顧客なのかによっても施策を分けることも多い。

顧客をきちんとセグメントに分け、それを踏まえた上で適切な施策を打つことで、より適切なアプローチが可能となる。セグメントの分け方に関しては、業界および企業によって違いがあるので、自身の会社に最も効果的な分け方を検討する必要がある。セグメントの軸の例は、「広告媒体別に媒体を評価する」「獲得月別にシーズンの違いを見る」「初回購入商品別に商品ごとのLTVが上がりやすい商品を把握する」などが考えられる。また、コールセンターや営業であれば、受注担当別に分けるのも有効だろう。

また、同じ商品を買っている顧客であっても、商品に対する事前期待の度合いや顧客の状態、悩みの内容によってシナリオを分けることが重要だ。この場合は顧客の悩みを知るためにアンケートを用いて、その回答によってシナリオを分岐させるのが一般的である。

アクションを起こさない顧客の行動にもヒントがある

試行錯誤してさまざまな施策を打っても、何のアクションも起こしてくれないという顧客が多いのも事実。しかし、こうした顧客を放っておけばいいかというと、そんなことはないだろう。なぜ購入に至らないのか、その理由を探ることが大切になる。

メールを開封していないのか、それともクリック操作をしていないのか。もしWebサイトまでたどり着いているのであれば、DMPを使った販売促進という施策も考えられるだろう。また、メールを見ていないのなら郵送に切り替えるなど、異なるチャネルを試して接点を模索する手もある。このように、優良顧客以外の層にもなんとかタッチポイントを生み出し、LTVを高める工夫をすべきなのである。

ここまでオンライン購入の場合を大きく取り上げてみたが、電話やDM・カタログ・FAX注文などのオフラインでも同じことがいえる。たとえばSMSで発送のお知らせを送ったり、同梱物でメッセージを伝えたりするなど、顧客との接点を何とかして保ち続けたいもの。同梱物のカタログ制作に力を注いでいるある通販大手では、そこからの再販がかなりのパーセンテージを占めているという。ほかにも、お手紙風のメッセージを入れるなど、敢えてアナログな雰囲気を作り、“おもてなし感”を訴求するのもLTV向上の一つの手だ。

MAやCRMの導入でさらなるLTV向上を目指す

LTV向上には顧客を理解し適切な施策でリピート率を上げていくことが重要だが、そのためには顧客データの活用が欠かせない。施策をより効率的に行うには、MAやCRMの導入が効果的だ。

1.MAを導入するメリット

MAツールはその名の通りマーケティングの自動化を支援するもので、顧客情報や購買履歴など膨大なデータの一元管理や分析の自動化、メールの自動配信などを行うことができる。適切なセグメントに適切なタイミングで適切な情報を配信できるMAはLTV向上施策と相性がよく、MAを通じて顧客を育成することで「お得意様」の獲得へとつながっていく。手動では非常に時間のかかるOne to Oneマーケティングを効率的に行えるようになるので、一度検討してみるといいだろう。

2.CRMを導入するメリット

CRMツールは顧客情報を収集・分析するもので、データをもとに適切な顧客対応を行い、自社の商品やサービスの競争力を高めていくことができる。昨今では新規顧客の獲得が難しい状況にあるため、優良顧客を育成できるCRMはLTV向上施策との相性がよい。また、CRMとMA両方の機能を併せ持つマーケティングツールも存在する。

LTV向上のポイントは顧客を理解すること

LTVの注目度が上がり、様々なフォローアップシナリオが実践されている今の時代。ただシナリオを組んで施策をするだけでは、顧客にとっては普通のもの、つまり“当たり前品質”を提供しているに過ぎない。これからは、顧客により魅力を感じてもらえる“魅力的品質”を追求することが、他社との差別化のカギになるのだ。やみくもに施策を打つのではなく、顧客を理解したうえで施策を打ち、検証する―。これを繰り返してサイクルを回すことで、顧客との関係を一つずつ積み上げていくのが重要だ。自社の価値や魅力を顧客に伝えることを常に意識しながら、そのサイクルの一歩を踏み出したいものである。