デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための理想的な組織体制

- Writer:

- 山崎雄司

社会全体でデジタル化が進み、企業のデジタルトランスフォーメーション(Digital transformation、以下DX)が推進され始めている。今回は、DXの推進に際して、企業に必要とされる理想的な組織体制について考えていこう。

DXとは

そもそもDXとは、2004年にスウェーデンの大学教授エリック・ストルターマン氏によって唱えられたもので、データやデジタル技術を駆使して、ビジネスに関わるすべての事象に変革をもたらすことを意味する。経済産業省は、2018年12月に発表したガイドラインのなかでDXを、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義。つまり、デジタル技術の活用によって業務を効率化するだけではなく、既存のビジネスから脱却した、新たな価値を生み出すことがDXの意味であり、目的なのだ。なお、Digital transformationをDTではなくDXと表記する理由は、日本よりも早くDXが普及した英語圏において「Trans」や「Cross」を「X」と置き換えることが一般的なためである。このDXがもたらす変化を、「書籍の販売」を例に挙げてイメージしてみよう。従来、本を出版する際には、出版社が下請け業者に印刷や製本を依頼し、取次店を通して各店舗に配送、店頭にて販売されていた。しかし、デジタル化(=電子書籍化)が進むことで、誰でもインターネットを利用すれば、人々に書籍を提供することが可能に。つまりデジタル化によって、かつて消費者に書籍が届くまでに必要だった印刷や製本、配送、販売といった多くの工程が不要になると同時に、消費者が“店頭に足を運んで商品を買う”といった行動様式にも変化が生じるということである。

デジタイゼーション/デジタライゼーションとの違い

DXとよく似た用語に、デジタイゼーション(Digitization)とデジタライゼーション(Digitalization)がある。混同されやすいが、経済産業省の資料では次のように区別されている。

1.デジタイゼーション…アナログ・物理データのデジタルデータ化

2.デジタライゼーション…個別の業務・製造プロセスのデジタル化

3.DX…組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

つまりデジタイゼーションとはアナログデータや人の手による手続きを電子化することであり、部分的なデジタル化のため、内容としてはIT化に近い。一方デジタライゼーションは従来のITプラットフォームを用いて既存の業務やプロセス全体をデジタル化することであり、その内容はデジタイゼーションよりも広範囲に及ぶ。DXではさらに範囲が広まり、ビジネスモデルや組織に対する抜本的な変革を含むようになる。これらは必ずしも順番に実施する必要はないが、自社がどの状態にあり何を目指しているかを明確にするためにも、しっかりと理解しておくとよいだろう。

DXが求められる背景

デジタル化が進み、企業のみならず消費者のライフスタイルにも大きな変化が生じている。市場ルールの規制緩和や強化、若年人口の減少、企業のデジタル活用の進展など、マーケティング活動を取り巻く環境は日々刻々と変化している。こうした外部環境の変化は、当然企業に戦略の転換を促すものであり、時代の流れに応じる形でデジタルシフト(デジタルデバイスを活用してプロセスの効率化、ビジネスの成長を図ること)が加速しているのが現状だ。昨今では、こうしたテクノロジーの力を用いて新しい価値を生み出す企業やサービスが登場しており、そこに重点を置く企業も増えはじめているのである。なおDXは、単に最新テクノロジーを導入すれば実現できるというものではなく、テクノロジーはあくまでも手段であることに留意したい。繰り返すが、従来のビジネスモデルや生活者のライフスタイルの変革が実現しなければ、DXとはいえないのである。そのイノベーションを担うのが、IoTや人工知能(AI)、ロボティクス、3Dプリンティングなどのテクノロジーなのである。

DX実現の課題

DXを推進しようとしても、思うように進まないという声は決して少なくない。それはなぜなのか、よくある課題とともに見ていこう。

1.システムが老朽化している

まず挙げられるのは、長年使用されてきたレガシーシステムの存在がDX実現の妨げとなっているケースだ。老朽化したシステムは長年の運用でブラックボックス化し、構築したエンジニアや仕様に詳しい従業員が社内に残っていないことが多く、コスト的にもその運用と保守で手一杯になりやすい。このような場合は、できるだけ早い段階でシステムの見直しや新しいシステムの導入を検討する必要があるだろう。

2.デジタル人材の不足

最新テクノロジーを導入したとしても、それを使いこなせる人材が社内にいなければDXの実現は難しい。情報処理推進機構(IPA)の資料によれば、DXを推進するプロデューサーやデジタル技術に精通したデータサイエンティストなど、多数の企業で多くの人材が不足しているという。社内で確保するのが理想的ではあるが、難しい場合はアウトソースすることも検討したい。また、レガシーシステムを使用している場合はデジタル人材を確保できてもその保守や運用に留まってしまい、高いスキルを活かせないばかりか離職してしまうことも考えられる。デジタル人材の確保とあわせ、レガシーシステムの刷新も検討するべきだろう。

3.具体的な戦略やビジョンがない

DXとは単なるIT化ではなく、デジタル技術を用いて業務そのものや組織、企業文化や風土などを変革していくことである。そのためには、経営層のDXに対する正しい理解や積極的な姿勢が必要不可欠だ。経済産業省のDX推進ガイドラインにもあるように、経営層ともコミットしながら経営戦略をしっかりと策定し、具体的なビジョンを持って取り組むようにしたい。自社におけるDX化の度合いを踏まえ、ルーティンワークの自動化などの小さなところから段階的に取り入れていくのも有効だ。

理想的な組織体制

それでは、DXの実現にはどのような組織体制が有効なのだろうか。前項の課題を踏まえ、ここではDX実現に必要な企業のアプローチや組織体制について考えていきたい。

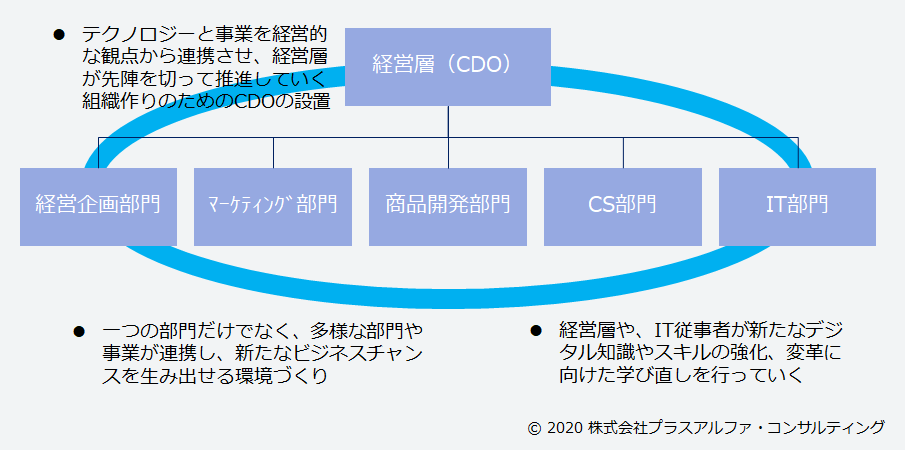

1.システムズエンジニアリング

最初に挙げられるのが、システムズエンジニアリングだ。システムズエンジニアリングとは、JCOSEによると、システムを成功させるための複数の専門分野にまたがるアプローチと手段である。ここでいう「システム」とは、いわゆるシステムだけでなく、人間や環境など、システムに携わる広い意味を指すものだ。企業においてDXを推進するには、一つの部門だけでなく、多様な部門や事業が連携し、新たなビジネスチャンスを生み出せる環境づくりが重要となる。各部門が独立してDXに取り組むと、利害の不一致などから別の問題が起きたり、新たなビジネスチャンスに想定しなかったリスクが生じたりすることも想定されるだろう。その際には、“システムズエンジニアリング”をもって、本来の目的を俯瞰的に明確化していく必要がある。

2.経営層やIT部門従事者の学び直し

DXの推進のために、既存のIT部門とは別に新たな部門を設ける企業もあるかもしれない。その際、部門を超えた新システムの導入や連携はもちろん、既存システムとの連携方法や取捨選択も課題となるだろう。伝統的なシステム担当者にとっては、新たなデジタル知識やスキルの強化、変革に向けた学び直しが時に必要となることもあるかもしれない。そうした場合の指針として、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が策定したITSS+がある。これは、第4次産業革命に対応するIT人材の育成に向け、主にミドル層に向けた“学び直し”の指針として策定されたもので、システム部門従事者やDX推進担当者のスキル強化や連携を図る取り組みにも活用できるだろう。

3.CDO(最高デジタル責任者)の重要性

複数の部門が一丸となってDXを進めるには、全体を巻き込むための幅広い従業員層の確保と、各部門が協力しやすい体制作りはもちろん、経営層が先陣を切って推進していく組織作りが肝心だ。CDO(最高デジタル責任者)といった役職ははまだ日本企業では馴染みが薄いかもしれないが、今後テクノロジーと事業を経営的な観点から連携させ、変革を加速するために必要になってくる人材であろう。

DX推進の成功事例

それでは、企業がどのようにしてDXの推進に成功しているのか、いくつかの事例を見ていこう。

1.ファミリーマート

ファミリーマートは、全国各地で展開する国内有数のコンビニエンスストアである。無人決済などの省人化システムを開発するTOUCH TO GOと業務提携することで、2021年3月、東京都千代田区に無人コンビニエンスストア1号店を開店した。これによりファミリーマートは従来の出店モデルを一新し、スピーディな購買体験と店舗オペレーションコストの軽減、完全非対面決済を実現したという。ゲートを通って入店し、欲しい商品を手に取り決済エリアに立つことで、設置されたカメラなどの情報からディスプレイに購入商品と金額が表示される。事前登録や複雑な手順は必要なく、いつも通りの感覚で気軽に利用可能となっている。ファミリーマートでは無人コンビニエンスストアの展開に力を入れており、2024年度末までに1000店舗を目指す見込みだ。

参考:ファミリーマートとTOUCH TO GOが業務提携無人決済システムを活用した店舗の実用化に向け協業~スピーディで快適なお買い物環境の実現と、店舗オペレーションの省力化を実現~、ファミマ の無人決済店舗1000店にみる、コロナ禍で2極化するコンビニの成長戦略

2.Shake Shack

Shake Shackは、ニューヨーク発の世界的なバーガースタンドである。革新的なオンライン注文プラットフォームを国内企業のモンスターラボに開発依頼し、独自のセルフオーダーサービスを実現した。CX(顧客体験)の分析結果をもとに設計されており、モデル店舗では人件費の削減に加え顧客単価の15%増加を達成したという。ブランドイメージに適したデザインと機能性の両立にこだわり、行列に並ぶことなく商品を注文・受け取れるのはもちろん、レコメンド機能によるアップセル・クロスセルも備えている。Shake Shackでは、さらなる改善を行いつつサービスの拡大を目指す見込みだ。

参考:Shake Shack(シェイクシャック)|オンライン注文プラットフォーム

DXを推進するための理想的な組織体制を作っていくために

DXは、日本においても取り組みを始める企業が着実に増えている一方、依然として足踏み状態にあるといわれている。その原因として、取り組み自体が短期的、また従来の業務の効率化にとどまっており、革新的な製品やサービスを創出する、または個人の生活や社会構造にまで変革をもたらすというまでに至っていない現状があるようだ。とはいえ、今後さらなるデジタル化が進む社会では、ますますDXへの期待が高まっていくことは想像に難くない。DXが自社に今後どのようなビジネスチャンスを生み出してくれるのかをイメージしながら、以上に述べたアプローチを踏まえ、新たな組織体制の構築を考えていきたいものである。