PDCAサイクルにSTをプラスした「STPDCA」で、顧客実感を伴うデジタルマーケティングを

- Writer:

- 山崎雄司

インターネットやSNSの普及により、デジタルマーケティングにおける顧客接点は爆発的に増加しているおり、顧客が100人いたら100通りのショッピングジャーニーが存在している。では、一人ひとりのすべてのタッチポイントを最適化するためにすべきことは何だろうか。今回は、従来のPDCAサイクルに「S」と「T」をプラスした、新しいPDCAサイクルからその方法を考えていきたい。

STPDCAサイクルとは

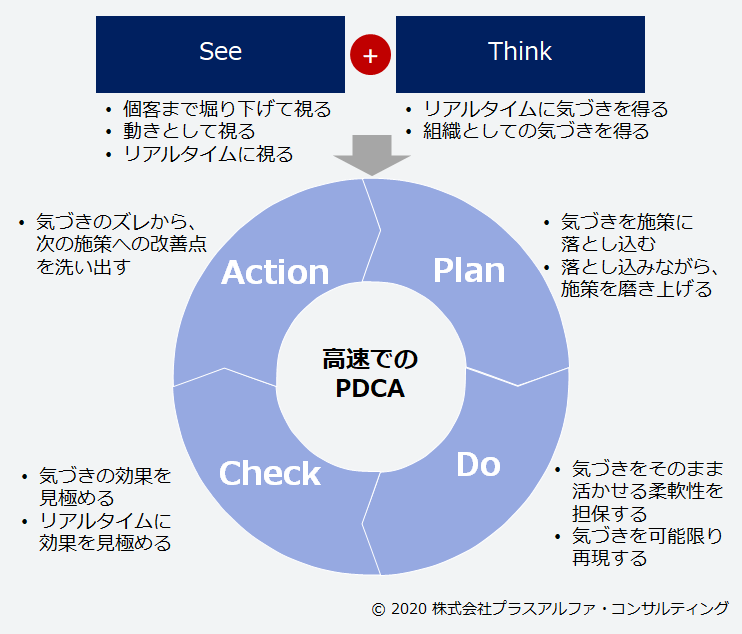

STPDCAサイクルとは、従来のPDCA(「Plan」「Do」「Check」「Action」)に「See」と「Think」を加えたもの。「S」で顧客を把握し、「T」で気づきを得たうえで、「P」で再現したり、改善の施策を検討したりする流れに入る。

現状の課題に対する対策といった事業推進的な視点で取り組む従来のPDCAサイクルに比べ、STPDCAでは主に、顧客を実感したうえでのCX(顧客体験)の全体の改善を目指す際に役立つのだ。

それぞれのステップは、

See ― 一人ひとりの顧客まで掘り下げ、事実をリアルタイムに把握

Think ― さまざまな気づきから本質を見極める

Plan ― 見極めた本質を施策に落とし込む

Do ― 施策を実行

Check ― 気づきの効果をリアルタイムに見極める

Action ― 気づきのズレを把握し、次の施策に向けた改善点を洗い出す

という流れになる。

それでは、こうしたPDCAに「S」と「T」を加えることで、顧客に対する気づきを加えられるのはどうしてだろうか。その流れを以下に説明していきたい。

「S」と「T」を加えるメリットとは

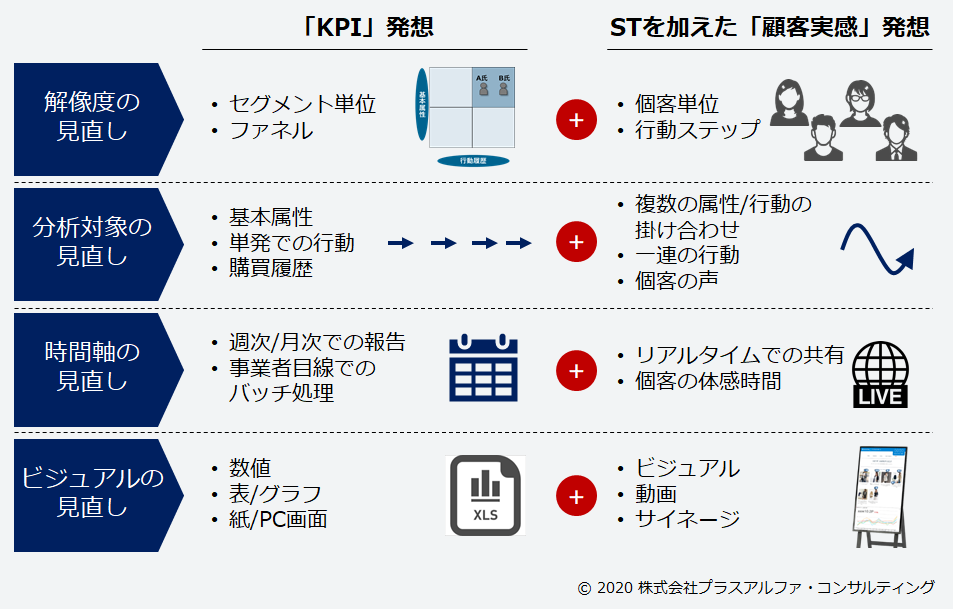

STPDCAのメリットは、KPI(重要業績評価指標)発想でのPDCAではうまくいかなかったCXM(カスタマーエクスペリエンスマネジメント)を、顧客実感発想で考え直すことでもある。目標の達成に向かってプロセスが適切に実行されているかどうかを計測するこれまでのKPIに加え、そもそもの目標設定を顧客実感発想で見つめ直すことができるようになるのが、この「S」と「T」を加えたサイクルだ。

実感を持って顧客を把握していくにあたり、「S」と「T」を加えることで以下のような視点が追加される。

まず解像度については、今までのKPI発想では、セグメント単位やファネルであったのに加え、顧客実感発想により、一人ひとりの「個客単位」や「行動ステップ」でも見ていく必要が生じるだろう。

分析の対象は、KPI発想においては「基本属性」「単発での行動」「購買履歴」などを見ていたが、顧客実感発想ではさらに、「複数の属性や行動を掛け合わせたもの」や「一連の行動」、「個客の声」を追加する。

時間軸においては、「週次/月次での報告」「事業者目線でのバッチ処理」に加え、「リアルタイムでの共有」「個客の体感時間」も見る必要が出てくるだろう。

ビジュアルに関しては、「数値」「表/グラフ」「紙/PC画面」のほかに、「動画」や「サイネージ」が追加される。

具体的にどのように効果を出していくのか

それでは、PDCAサイクルに「S」と「T」を加えた具体的な顧客の把握方法を見ていこう。

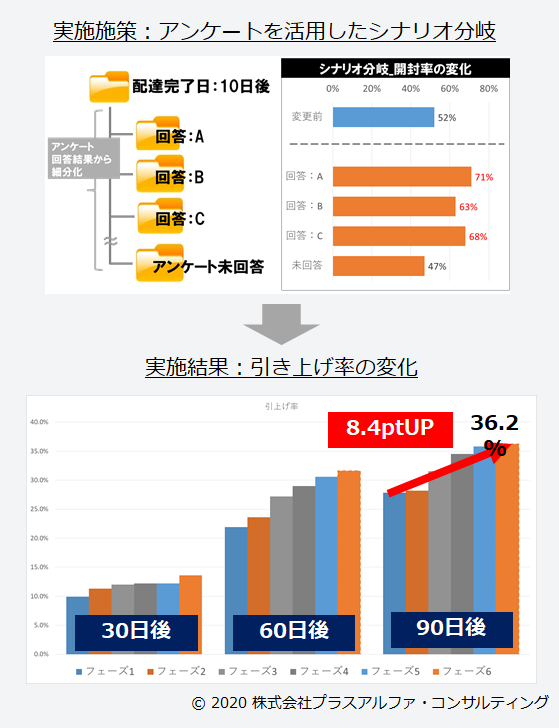

顧客実感を得る手法の一つに、アンケートの活用がある。アンケート結果を分析することにより、自社の顧客を理解していくという方法だ。しかし、たとえば同じ商品を購入していた顧客のなかでも、それぞれの購入動機や課題が異なることがあるだろう。「S」と「T」を加えることで、そうしたことに気づくことができるうえ、その気づきを条件とした分岐により、シナリオを進化させることができるのである。

以下の事例では、アンケートの回答を細分化してシナリオを分岐することで、顧客の体験価値を均一化している。シナリオを分岐させる施策を繰り返し行うことで、成果が右肩上がりに成長していくことがわかるだろう。

顧客実感を得るほかの方法に、“店舗を活用する”という方法もあるだろう。

デジタルマーケティングが普及した現在では、顧客情報がデータ化されることによって、顧客の顔が見えない(リアルに実感できない)ということが大きな課題となっている。その一方で、従来型の実店舗では、接客を通じた顧客の実感であふれている。これが「S」と「T」の部分に活かせるのである。目の前の来店者がどう動くか、どのような洋服を着ていて、何を見て、どういった商品に興味がありそうかなど、店頭では、顧客一人ひとりのカスタマージャーニーを描くヒントが多く存在。顧客と対話をすることで、こちらの提案に対する反応もリアルタイムに把握することが可能だ。そこへ、顧客のニーズにマッチした体験を与えることができれば、購入、そしてリピートにつながっていくだろう。

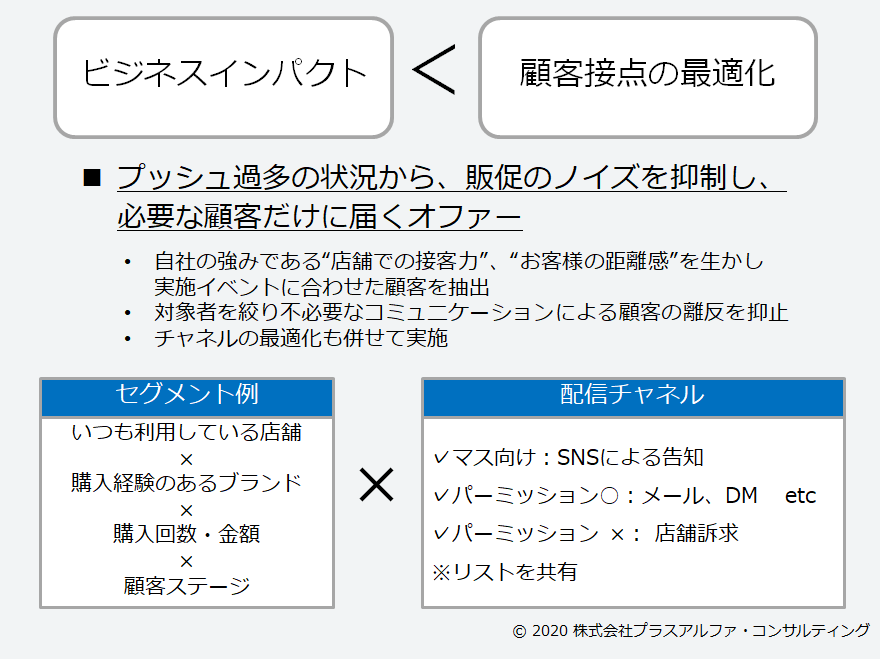

デジタルマーケティングにおける顧客の実感不足を解決するには、こうしたリアル店舗における実感の活用が大切となるのだ。たとえば、各店舗独自のイベント情報や、全社の施策によるPRなど、あらゆる情報がひっきりなしに届く “プッシュ過多”の状況下にいる顧客。こうしたノイズを最小限に抑え、顧客一人ひとりが本当に望む情報のみを届けていくことで、満足度は向上し、エンゲージメントの向上にもつながるだろう。

このように、顧客接点の強化には、「接客力」や「(お客様との)距離感」といった実店舗の強みを取り入れ、活かしていくことが大切。その情報から、実施するイベントに合わせた顧客を抽出し、最適なチャネルで情報を届けよう。対象者を絞ることでまた、不必要なコミュニケーションによる顧客の離反も防ぐことができる。つまり、ビジネスインパクトの分析よりも、こうした顧客接点の最適化を図ることに注力するのである。そのために担当者自らが店頭に立つくらいのことも、あるときには必要なのではなかろうか。

「STPDCA」で顧客実感を伴うデジタルマーケティングを

「物事のありのままを見極める」というSTPDの考え方は、ソニー株式会社の元常務取締役であった小林茂氏がはじめに提唱したものといわれている。特に「S」と「T」の考え方は、業務改善において自社の「思い込み」から解放してくれる大きなきっかけとなるだろう。以上のように、実店舗での体験をデジタルで再現していくことは、カスタマージャーニー全体の満足度を向上するために不可欠である。日本で生まれたこの「S」と「T」のアクションをPDCAサイクルに加え、リアルな顧客像を実感し、効果的な施策につなげていきたいものだ。